11月は神社の近くを通ると可愛らしい和装を着た子供たちを見かけます。「ああ、七五三なんだなあ」と千歳飴をねだった記憶を思い出します。

日本の行事は中国の行事と混じっていることも多々ありますが、七五三は日本の古くからの伝統行事です。暦の上では11月15日が七五三の日。

3歳は男女ともに、5歳は男児、7歳は女児。

七五三とは、子供こ健康と成長を祈念するための行事です。諸説ありますが、平安〜室町時代、3・5・7歳の時に行っていた儀式が由来で、現在の形になったのは江戸時代の頃とされています。

ーーーなぜ7歳までの行事なのか。

衛生環境の悪さや流行り病などで子供が命を落とすことが多かった時代には”7歳までは神の内”と考えられていたそう。江戸時代の濃尾地方では乳幼児の死亡率は10%後半で、幼子の死亡率は現代と比べるまでもなく高かった調査結果が残っています。また、喪に服すための法令があり(服忌令)、祭りや行事の参加を控える期間が作られ、人手不足を避けるために死亡率の高い乳幼児を”神様からの預かりもの”とすることでこの法令の範疇外にしていたとの話もありました。現在は”忌引き”として習慣が残っています。

↑私が来ていた衣装を着てくれました。鮮やかな色そのままで、大切に保管してくれた母に感謝しています。

ーーーー千歳飴。

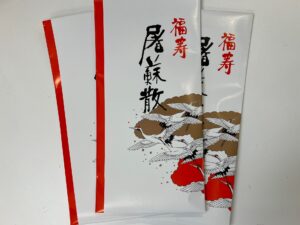

七五三といえば、”千歳飴”。”千歳”とは千年、長い年月を意味する縁起の良い言葉です。”千歳飴”を子供が食べることで健康で長生きしてほしいとの願いが込められていると言われています。(その願いならどの年代で食べても良さそうですが。)

発祥は、浅草・大阪・神田明神など様々な説がありますが、共通していることは長生きで健やかに成長することを願う縁起物として扱われていた飴だったと言うことです。昔、不二家のミルキー千歳飴を買ってもらったことを覚えています。紅白の長い飴を割って食べるのが楽しみでした。今でも見かけると当時を思い出して購入します。

ーーー十三参りとは。

元々、関西地方の行事で徐々に全国に広まったこの行事。平安時代には13歳になる頃、成人入り儀式として行われていました。この行事では衣装は成人の仲間入りという趣旨から大人と同様のものになります。また、毛筆で漢字を書き納めるという風習もあるようです。ちなみに、元服は12〜16歳ごろに行うのが主流だったなので、大人の仲間入りという点で似ているところはあります。干支が一回りし、厄年に当たるためお祓いを受けるという目的もあったとか。

【余談】

・七五三参りは神社か寺か。

七五三といえば神社でお参りをイメージする場合が多いのではないでしょうか。実はお寺でも参拝し御祈祷することができます。古来の日本は八百万の神という数えきれないほどの神が自然に存在すると考える神道を信仰してきました。その後神仏習合から神道分離令が発令され現状に至ったため、わりとごちゃ混ぜになっているところも多いようです。

現代では11月15日に拘らず、11月中に行うことが多いようですが10月から12月にかけて長い期間でお参り期間を設けているところもあるようです。

日本の行事である七五三にちなんで何か薬関連の話題でも、と思いましたが特に無く。何はともあれ、11月も下旬。クリスマスの雰囲気を感じつつ、あと1か月ちょっとで仕事納め。”歳月人を待たず”・・・・この時期はちょっとだけゆっくりと待ってほしいなあと、毎年思ってます。

___________________________________________

【お知らせ】

11月から営業日が変更になりました。

火曜~金曜 10:00~18:00となります。

※金曜日16時以降のご注文につきましては、翌週火曜以降の発送となりますので予めご了承下さい。

___________________________________________